千年遵化 礼仪人物—王雄

发布时间: 2023-10-26 09:37:10

编者按:

“遵循孔孟之道,教化黎民百姓”,遵化由此得名。作为联合国命名的千年古县,遵化历史上涌现出了众多“崇德尚礼、明德惟馨”的先贤。他们行止有礼、言谈有仪,尽显礼仪魅力,为我们知礼、懂礼、践礼、行礼树立了榜样和标杆。

为积极响应市委加快建设“礼仪遵化”的号召,按照市委部署,市政协对遵化千年以来的礼仪人物进行重点挖掘整理,编写了《礼仪遵化——千年遵化礼仪人物》一书。从今天起,小葵花将推出“礼仪遵化人物故事”专栏,对书中收录的我市千年以来礼仪人物故事逐一进行展播,学习和弘扬他们的优秀品质和精神风范,引导全市人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志,积极投身“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”建设。

今天和大家分享《不贪失金归原主 热心公益为乡民——王雄》。

王雄,明嘉靖年间遵化人,为人厚道,重义轻财,捐资、捐粮、修桥、赈灾,善举不计其数。

不贪失金归原主 热心公益为乡民

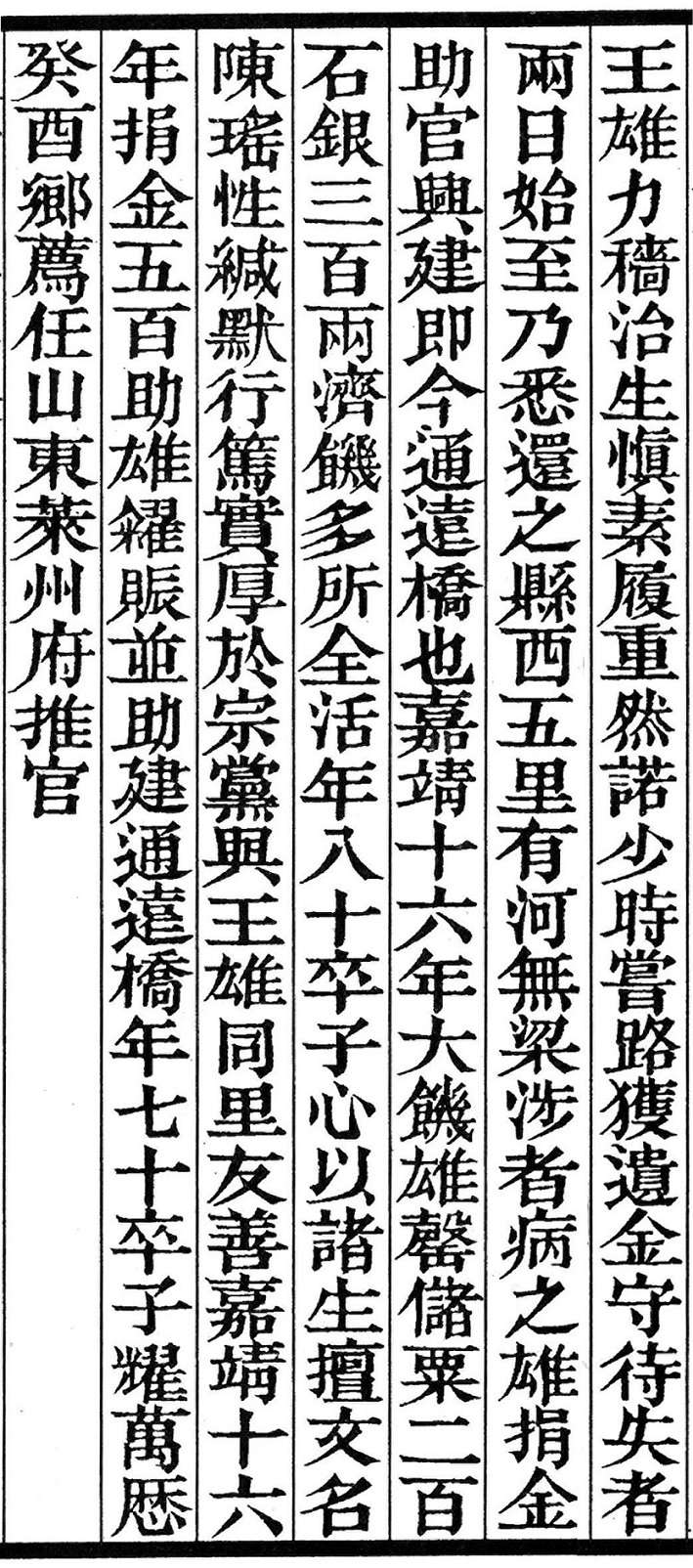

王雄为人忠厚诚信,性格沉稳,不善言谈,重义轻财,敬老恤贫,为人所敬。有一天,王雄约朋友出去游玩,距离约定时间还早,他就来到了一家茶楼,慢慢喝着茶来消磨时间。他刚坐下,就发现身边的椅子上有一个皮袋子,也没有多加理会,慢慢地喝起茶来。许久,仍不见有人来取,不禁疑惑起来,提了提皮袋子,感觉很沉重,打开一看,眼珠子差点没惊得掉出来,里面全都是光闪闪的银子!王雄惊喜交加,有了这笔钱,不但可以改变自己目前的生活状况,甚至以后几年的生活都无忧了。但他又转念一想:“不行,钱财各有其主,这钱我不能要。而且这么一大笔钱,失主肯定很心急,说不定就关系着人家一家老小的性命,那我的罪孽可就大了。既然今天让我捡到了这些钱财,我就应该物归原主!”可是到了吃午饭的时候,茶楼的客人只剩下八九位,看他们的神色,没有一个像是丢了钱的,王雄怕离开后失主找不到自己,只好饿着肚子等下去。朋友劝他既然没人领,把银子带回家吧,反正神不知鬼不觉的,王雄不同意,一直等到掌灯时分,茶客们都回家去了,就剩下王雄一个人,他仍然聚精会神的注视着过往的人,可是失主一直没来,直到茶楼关门他只能先回家了。第二天,他早早来到茶楼等候失主,直到傍晚时分,才看到一个人面色惨白,踉踉跄跄地朝这边奔来,后面还跟着两个人。一进茶楼,为首的那人就指着茶桌对后面两人说:“就是那里,我当时就坐在那里,也不知道怎么就没了。”说完之后,三人径直朝王雄那里走去。王雄看得出来,这几个人就是失主,笑着对为首的那人说道:“是你们丢了钱袋吧?”“我等你们很久了。”王雄说着,便拿出了一个皮袋子给他们看。那人感激得浑身颤抖着说:“哎呀,您真是我的救命恩人呐,没有您,今天晚上我……我就要上吊了呀!”原来,这人名叫贾成,在一家大药铺工作,深得老板的信任,这天,老板派他去城南一带收欠款,他带上皮袋子就出发了。事情进展得非常顺利,到了中午,共收得二百多两银子。贾成走了半天,说了半天,已经是口干舌燥,疲惫不堪,刚好来到这间茶楼,便进去匆忙点了壶茶,准备稍歇下脚,就赶回去交差。而他刚走,王雄就进来了。贾成回到商行之后,才发现这皮袋子不见了,顿时如五雷轰顶!慌乱之中,更加说得不清不楚不明不白。老板见他神色慌张,张口结舌,语无伦次,以为其中有诈,于是就厉声斥责他辜负了东家的信任,并说如果不赶快归还,就送他去见官。这二百多两银子在当时可是一笔巨款,贾成又如何能赔得起!责任重大,又有口难辩,他绝望地大声哭了起来。哭了一会儿,终于镇定下来,才对老板说返回去沿途找一遍,虽然能找回的希望非常渺茫,但眼下也只有这一条路了。可是老板怕他潜逃,不准他出门。贾成费尽了口舌,说了半天,老板这才答应,不过需要另外安排两个人陪着他一块儿去找,还嘱咐务必要看好他。王雄和贾成互报姓名之后,贾成提出要拿出些银两表示感谢,王雄严词拒绝,说:“如果我想要这钱,我都拿走多好,这本来就是你的钱。”贾成不知道如何酬谢才好,于是就说:“那,那我请您吃饭好吧?怎么也得让我表达一下对您的感谢才是!”王雄仍然坚决地拒绝了,最后贾成只能再三感谢,鞠了一躬离开。王雄拾金不昧,苦等失主,力辞谢金的故事在遵化大地广为流传,他被当地百姓交口称赞,成为大家学习的榜样,其影响甚至延续到今天。

除此之外,王雄还热心公益。遵化城西五里有河,原来河上的五里桥(通远桥)因年久失修坍塌殆尽,城内官贾往西出城或城西百姓进城都非常不便。王雄得知这一情况后,立即要捐银若干两,帮助官家修桥,可是家里人不同意。王雄说:“这是生我养我的家乡,我得为家乡建设出一份力,钱没了可以再挣,但建桥的事不能再拖了,不能因为桥阻碍了人们出行,再说咱们也方便呀,这就是与人方便与己方便。”家人最后一致同意捐钱建桥。

遵化城西通远桥

嘉靖十六年(1537年),遵化一带闹灾,很多百姓流离失所,背井离乡。王雄见状,难过得睡不着觉。他想:“我不能眼睁睁地看着这些老百姓饿死,我的心会不安的!”于是王雄带领全家人一起赈灾。拿出家中多年存粮二百多石,(每石粮折100-300市斤),他开设多所粥棚,每天和家人舍粥放粮,还拿出白银三百余两购买赈灾物资救济灾民。因此,这次灾荒中,他们村和附近村的饥民没有一个饿死的,当地老百姓都很感激他。