千年遵化 礼仪人物——张崧龄

发布时间: 2023-12-07 11:38:48

编者按:

“遵循孔孟之道,教化黎民百姓”,遵化由此得名。作为联合国命名的千年古县,遵化历史上涌现出了众多“崇德尚礼、明德惟馨”的先贤。他们行止有礼、言谈有仪,尽显礼仪魅力,为我们知礼、懂礼、践礼、行礼树立了榜样和标杆。

为积极响应市委加快建设“礼仪遵化”的号召,按照市委部署,市政协对遵化千年以来的礼仪人物进行重点挖掘整理,编写了《礼仪遵化——千年遵化礼仪人物》一书。从今天起,小葵花将推出“礼仪遵化人物故事”专栏,对书中收录的我市千年以来礼仪人物故事逐一进行展播,学习和弘扬他们的优秀品质和精神风范,引导全市人民以更加饱满的热情和昂扬的斗志,积极投身“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”建设。

今天和大家分享《舍命救人斗瘟疫 救死扶伤留贤名——张崧龄》。

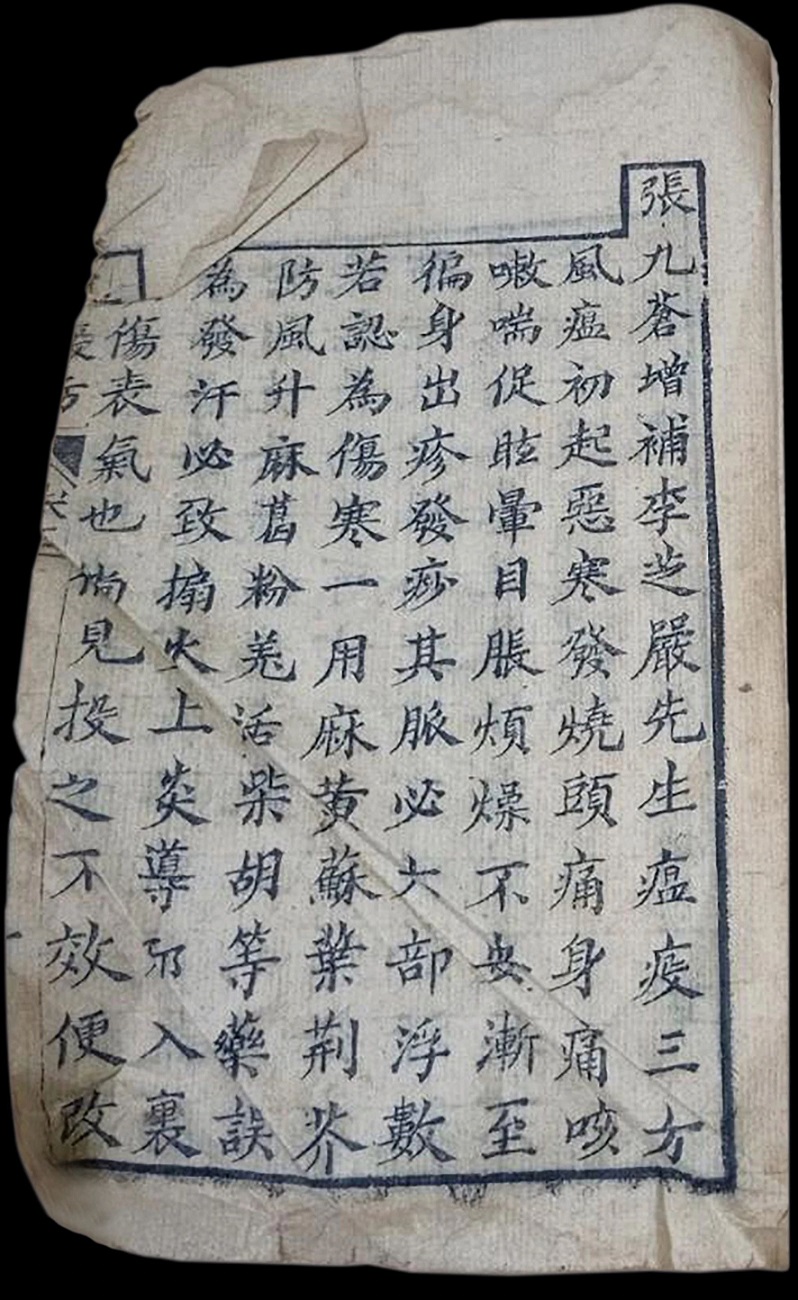

张崧龄,字九苍,清道光年间遵化马家洼村(今苏家洼镇马家洼村)人。熟悉药理知识,设医馆不计报酬,并施舍药品。著有《五行运气丹方》《知医便览图》《增补瘟疫三方》等。

舍命救人斗瘟疫 救死扶伤留贤名

张崧龄自小跟着父亲四处从医,几十年下来,医术是越发精湛。后来父亲病逝,临终嘱咐他,要回家照顾伯父。多年来,他和伯父从来没有见过面,只知道伯父是父亲唯一的亲人,一辈子没有娶媳妇,至今一个人守着老家。伯父和父亲偶尔会有书信来往,每次收到伯父的信,父亲都跟个孩子似的,高兴好几天。为了完成父亲的遗愿照顾好伯父,张崧龄结束了走南闯北的行医之路回到了遵化。刚到家的时候,伯父小心谨慎地把他拉进屋说:“现在城里有了瘟疫,你怎么这个时候回来了啊?”张崧龄说:“伯父,我这次回来,一来是让父亲叶落归根,另一方面就是回来孝顺您!”话虽这样说,很快张崧龄就看到了城中疫情的严重性。伯父说:“这场瘟疫来得突然,你精通医术,看看有没有什么好法子,要不瘟疫就把城里所有人都传染了!”张崧龄说:“伯父,我是一个大夫,救死扶伤是我的责任。可是,我放心不下您老人家啊!”伯父说:“我不会拖累你的,你放心吧,咱家里还有粮食,我把门关得严严实实的,你不回来,我就不出门。”听了伯父的话,张崧龄背上药箱带着几个伙计出了门,他决心利用自己熟识的医理,和瘟疫展开一场没有硝烟的斗争。他刚回来的时候,街上还很热闹。几天的功夫,街上就只有几个医馆开着了,来来往往的也都是病人。张崧龄敲开了一家医馆,开门的是个年轻人。张崧龄问:“小兄弟,别家医馆都开着,你家怎么关门了?”年轻人说:“实不相瞒,我父亲医术不高,为了诊治病人染上瘟疫死了。我对医术没啥研究,只得关了门。”张崧龄一听,就和年轻人商量借用医馆治病救人。年轻人本来就是医者的后人,听说有人借用自家医馆救人,当然同意了。他说:“先生,现在瘟疫严重,人心惶惶的,你要是有办法赶走瘟疫,全城的老百姓都会像菩萨一样供奉你的!”张崧龄听了,哈哈大笑说:“这孩子,我可不想当菩萨,我这辈子只做大夫。”当天,张崧龄和几个伙计把医馆收拾了一下,就开馆接诊。他叮嘱伙计们,抵御瘟疫要做好防护,一定要小心。伙计们都是他带出来的,以前走南闯北也见识过疫情,所以,张崧龄一说,伙计们就知道怎么做了。医馆一开,就来了一个病人。来人说:“接连好几天,我们去了好几家医馆了,可是人太多,根本就排不上号!”张崧龄给病人诊治的时候,发现已经没救了,无奈地摇摇头说:“回去给病人安排后事吧!”病人的家属跪在地上,猛磕着头说:“先生,求求你了,救救我爹的命吧!”张崧龄说:“对不起,病人哪怕早来半天,我也还能再试试。可是如今,他五脏六腑都没得治了,实在抱歉!张崧龄眼睁睁看着来人伤心地背着病人走了,心里很不是滋味。他想,这个人本来是有机会活的,可就是错过了医治的时间。在疫情面前,就得争分夺秒,否则,活生生的一个人就没得救了。接下来,病人接二连三地来。有的病轻的,张崧龄给开了些药让回家养了。有些病重的,就让他们留在医馆医治,等好了再回去。在张崧龄的医馆,除了第一天来晚了的那个病人外,其余的全部活了下来。周边的医馆就不行了,有的死活各占一半,有的一个也没救活。这样,更多的病人就都来到张崧龄医馆。可是人太多,他一个人也救治不过来啊!其实,张崧龄之所以能够救治瘟疫病人主要是他手中有一本医书《瘟疫三方》。这本书是名医李芝岩的毕生心血。张崧龄在外闯荡的时候,遇到瘟疫,根据实际情况,又对这三种偏方进行了补充完善。如今,城里疫情严重,如果不把这些偏方拿出来,凭他一个张崧龄是根本斗不过瘟疫的。

张崧龄增补《瘟疫三方》

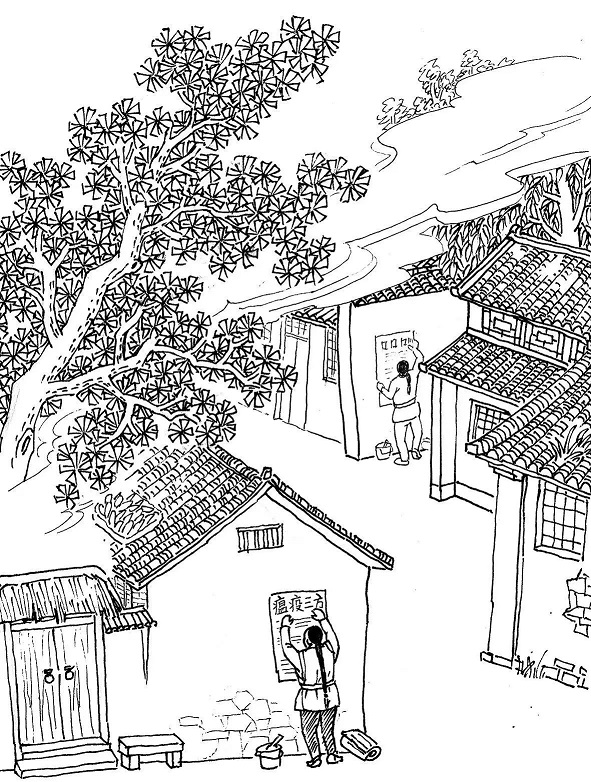

张崧龄叫来伙计,让他们先是拿着这三个偏方送去城里各个医馆。这些医馆有了治疗瘟疫的偏方,那些病人不管是去哪个医馆就和来自己这里一样了。接下来,他又让伙计找人把偏方誊抄,嘱咐越多越好,并且张贴在城里显眼的街巷。那些轻症的患者,按照偏方在家里就可以自行医治。

散方斗疫

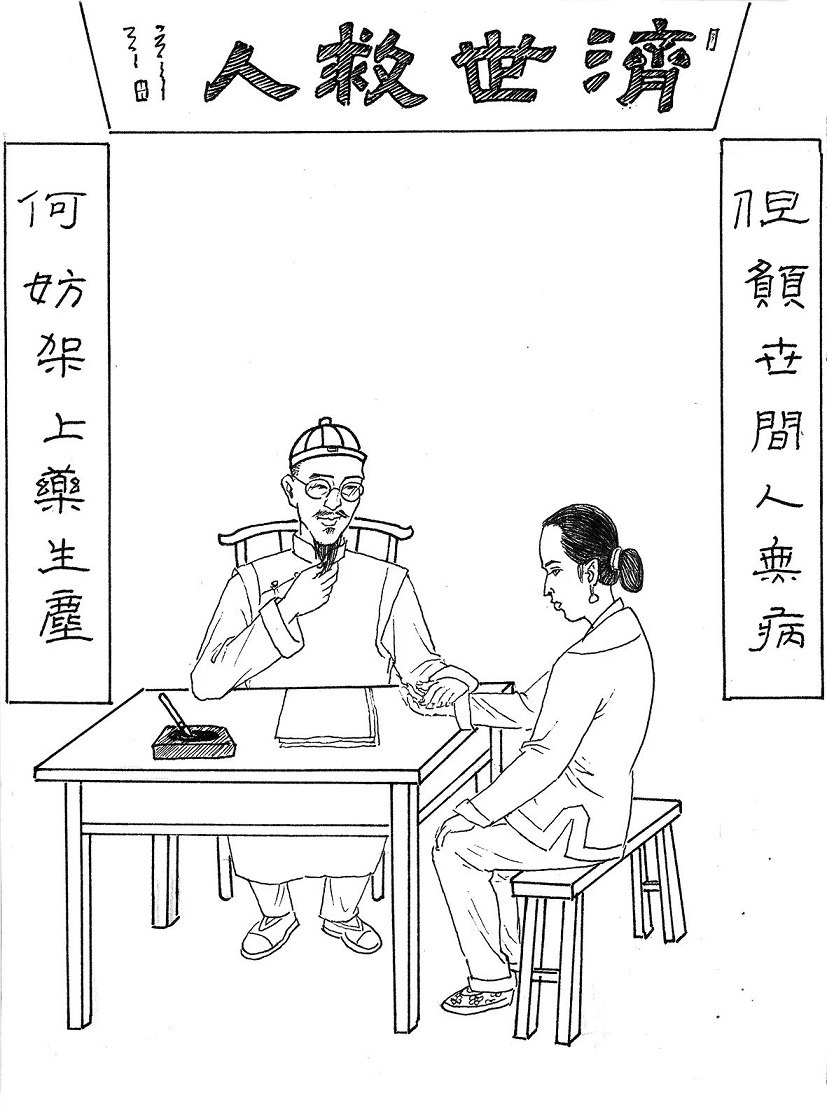

很快地,城里病人的病情都控制住了,而且感染的人数越来越少。张崧龄把预防的药让伙计放到井里,这样人们的抵抗力就增强了,也就不会再有更多的人感染瘟疫。没想到,从张崧龄开馆,到瘟疫彻底控制,只用了一个月的时间。等到疫情结束,人们恢复正常生活的时候,张崧龄想把医馆归还给年轻人。年轻人说:“先生,我父亲已经不在了,我要这个医馆有什么用?父亲医术不精,他要知道自己的医馆被神医所用,而且拯救了整个城,他死了也安心了!”就这样,张崧龄又有了自己的医馆。本来他回到遵化,只是想孝顺伯父,安享晚年的,谁知道一场疫情又让他不得不继续行医。他想这样也好,自己这些年赚的钱也够花了,剩余的时间就免费为贫困的人治病吧!张崧龄每天来医馆前,必定陪着伯父用餐。这一天,他来到医馆,却看到医馆多了一个匾额。他刚要问怎么回事,几个同行就出来了,说:“你配得上神医张崧龄这块匾啊!”张崧龄却摆摆手说:“救死扶伤是当大夫应该做的,啥神医不神医的,拿下来吧!”最后,在双方的推让下,把“神医张崧龄”的牌子挂在了旁边,张崧龄自己制作的“济世救人”的牌子放到了医馆的正中间。张崧龄在晚年把多年对于医学的研究整理成书,分别是《五行运气丹方》《知医便览图》。此后,他的医术流传了下来,有更多的人学习到他的医理,救治了更多的病人。那些学习到他医理的后生晚辈口口相传,张崧龄济世救人的事迹也流传了下来。

行医救人